「会社の仕事に加え、副業をしている」という会社員が増えてきました。「勤め先の給与以外の収入を得たい」という方だけでなく、「自分がやりたい仕事をしたい」という方も多いようです。

会社員が副業をする場合、所得税については「副業の年間所得が20万円以下であれば不要」という、いわゆる「20万円ルール」があります。しかし、住民税についてはこれが適用されず、住民税の申告を避けることはできません。所得を申告することになるため、「給料以外の収入が会社にバレる?」という不安を持っている人もいるでしょう。そこでこの記事では、

・住民税の申告って? 住民税に変化があると、会社にバレるのでは?

・副業の所得が20万円以下でも、住民税があるから確定申告が必要?

・そもそも「住民税の申告」って確定申告と違うの?

……といった疑問を抱える方々に、確定申告と住民税、そしてそれが「副業バレ」とどう繋がるのか、詳しく解説します。

目次

「所得税の確定申告」とは、1年間の所得を確定させ、所得税を支払う年1回の手続きのことです。これとは別に「消費税の確定申告」というものがありますが、ほとんどは事業者が必要とする手続きですので、ここでは所得税の確定申告に限っての説明をさせていただきます。

会社員が確定申告をすると、源泉徴収によって支払った所得税の過不足の精算が行われます。勤め先がひとつであれば「年末調整」で完了しますが、副業をしていると、その勤め先だけの精算では漏れが発生していることになってしまいます。そこで、稼いだお金を合算しての「計算し直し」をすることになり、確定申告をする必要が出てくるのです。

冒頭でご説明した通り、所得税は「20万円ルール」があります。所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です(詳しくは『サラリーマンの副業でも確定申告は必要?青色or白色の判断基準と節税方法を解説』をご一読ください)。ただし、住民税は所得税とは別の計算が必要となるため、「住民税(市民税・県民税)申告」という手続きが必要になります。

住民税申告は、所得税の確定申告とは別の手続きです。確定申告が税務署の管轄であるのに対し、住民税申告は「1月1日に住民登録をしている市区町村」の管轄です。ただし、確定申告をすると住民税の手続きも自動的に行われるため、同じものという誤解をしている方も多いのではないかと考えられます。実際のところ、確定申告と住民税申告は別の手続きであり、住民税の申告は収入の有無・多少にかかわらず行う必要があるものです。

副業が勤め先にバレる可能性があるのは、住民税の金額が変わることによると考えられます。税務署や自治体から「副業をしています」という通知などが勤め先に送られるわけではありません。

確定申告をした場合にも、住民税申告をした場合にも、「住民税」が計算されます。会社員の場合、住民税は会社を通じて納めることになるため、住民税の金額に変化があれば、経理担当者の目につくところになります。副業によって収入が増えれば、住民税額も増えるからです。これにより、「副業をしている可能性」を指摘される可能性が考えられます。

これを防ぐため、住民税の金額の変化が勤め先にはわからないようにする方法があります。それは、給与・年金以外の所得に係る住民税を会社が天引きして支払う「特別徴収」ではなく、自分自身で直接自治体に納付する「普通徴収」にするというものです。勤め先には普通徴収の情報が届きませんので、住民税額の変動から副業しているか疑われる可能性もなくなります。

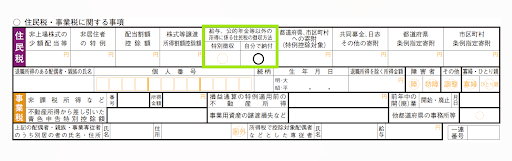

確定申告をする場合は、確定申告第二表「住民税・事業税に関する事項」で、「給与・公的年金に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」にある「自分で納付」にチェックを入れます。インターネットを使って「国税庁HPの確定申告書作成コーナー」から申請をする場合にも、同項目にて同じく「自分で納付」を選択します。「給与以外」にかかる住民税については、自宅に届く納付書を使って納付しましょう。

確定申告を行わず住民税の申告を行う場合には、お住まいの地域の役所に申請方法を確認するようにしてください。自治体によって様式が異なります。また、インターネットで申請できる自治体もありますので、確認してみてください。なお、「eLTAX(地方税ポータルシステム)」にお住まいの自治体が参加している場合には、電子申告も可能です。

たとえ副業による確定申告が不要であっても、確定申告をしたほうがよい場合があります。

・住宅ローン控除を受ける(初年度のみ。2年目以降は年末調整で可)

・医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)を受ける

・ふるさと納税を6自治体以上に行っている(ワンストップ特例制度を利用できるのは5自治体まで)

・年末調整の際、生命保険証明書などを勤め先に提出し忘れた

・自然災害や盗難に遭い、「雑損控除」を受ける

これらの場合は、確定申告により納税額を減らすことができます。「勤め先で対応できない税務上の手続きは、確定申告でできる」と覚えておきましょう。年末調整を確定申告で「上書き」するような形になります。

副業で収入を得ることも重要ですが、必要以上の納税を避けることも非常に重要です。「副業がバレないようにすること」を最優先に考えることで大きな損をしてしまう可能性があるため、慎重に考えるようにしてください。

副業は法律で禁止されていませんが(公務員を除く)、社内の規定である「就業規則」において制限されている場合があります。これは、業務を問題なく進めるための規則であり、むやみに違反するのは避けたいものです。まず勤め先の就業規則を確認し、副業が可能であるかを確認してみましょう。

副業が明確に禁止されているのでなければ、どの程度なら可能なのか、なにか決まりごとはあるのかなど、確認してみるのもひとつの方法です。「バレないように」ということを意識しながら働くのは、なかなかストレスがたまるもの。可能であれば勤め先に相談してみましょう。最近は副業を認める企業も多く、知らないあいだに就業規則が変更されていることがあるかもしれません。また、業務に差し支えがなければいいわけで、業務内容によっては認められる可能性もあります。

なお、資産運用は副業と見なされないことになっています。そのため、株式投資や不動産投資によって収入があっても、「副業をしている」ということにはなりません。ただし、やはり給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超えれば確定申告が必要になりますので(「特定口座・源泉徴収あり」の場合を除く)気をつけるようにしましょう。

確定申告が必要か不要かを確認するためにも、また、「自分が現在どれだけ副業で稼いでおり、今後どうするか」を考えるためにも、まずは副業による所得を明確にしてみることが重要です。20万円ルールは「所得20万円ルール」であり、所得を計算する必要があります。所得は売上そのままの金額でなく、売上(収入)から経費を差し引いたものであり、それぞれの明確な金額を知るには管理が必要です。会計アプリFinFinは副業にも適した会計アプリですので、ぜひ活用してみてください。

「より自由な働き方」が求められている現在、副業を持つという働き方は可能性に満ちあふれています。「副業のほうが楽しいかもしれない」「将来は副業をメインにしていきたい」、そんなふうに考えはじめたら、お金の動きを把握することを大切にしていきましょう。

副業をしている方の確定申告は、スマホ会計アプリ「FinFin」の活用がおすすめです。「副業かんたんモード」を選択することで、源泉徴収票をカメラで読み取り、質問に答えていくだけで確定申告がかんたんにできます。確定申告に不安を感じている方は、ぜひ「FinFin」をお試しください。

1980年鳥取県米子市生まれ。約8年の税理士事務所での勤務経験を経て、2019年東京都府中市で天野大税理士事務所を開業。雇わない・雇われない働き方「ひとり税理士」。 小規模法人やフリーランス・個人事業主の税務を得意とし「ビジネスを通して社会を元気にする」を理念にスモールビジネス専門の税理士として活動中。