個人事業主にとって、「税金を減らしたい」と考えるのは、「売上を伸ばしたい」と同じくらい大切なことです。バランスよくお金を管理していくことで、事業を安定して継続しやすくなります。節税にはさまざまな方法がありますが、一気に全部を行うのは難しいこと。毎年少しずつ実施することで、ゆくゆくは最大限の節税を目指していきましょう。

今回は、税金を減らしたい個人事業主が、来年の確定申告までにできる節税テクニックを5つご紹介します。

目次

むやみに経費を増やすことはおすすめできませんが、経費計上できるものを取りこぼさないようにするのは、とても重要なことです。まず、もっとも簡単な税金の計算式を見てみましょう。

総収入金額 - 必要経費 – 各種控除 × 税率

(事業所得)

上記の式を見ればわかる通り、総収入金額から差し引かれる金額が多いほど、税金が減ることになります。「経費にできるものを経費計上する」というのは、節税の基本なのです。確定申告には白色申告と青色申告がありますが、経費の金額に上限などはありませんので、ここでまず漏れがないようにしましょう。

なにが経費にできるかはよく問題になりますが、「事業に使ったもの」という大原則があります。経費を増やしたいからといって、むやみになんでも経費にすることはできません。「事業にもプライベートにも使っている」といったものについては、それぞれに利用したものの割合を出して事業に利用した分だけを計上する「家事按分」という方法があります。家賃や水道光熱費など、家事按分していなかったものについて改めて計算してみるのも一つの方法です。

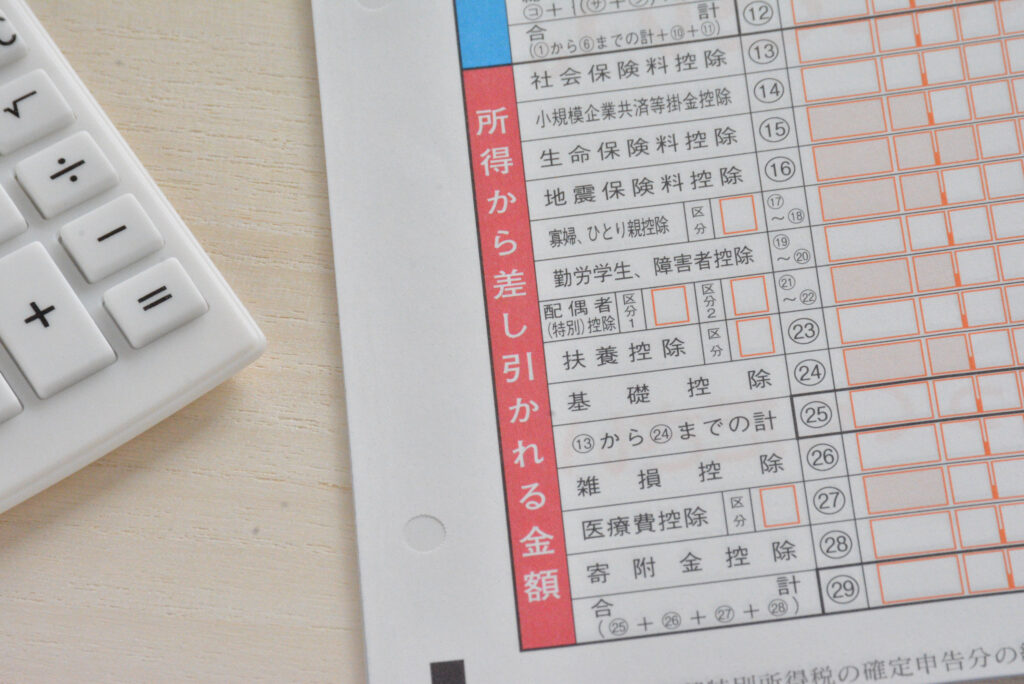

さきほど、収入から差し引けるものに「各種控除」があるとお伝えしましたが、この控除には基礎控除や社会保険料控除など、さまざまなものがあります。基礎控除や社会保険料控除、扶養控除などは、一定の決まりに従って金額が定められるため増やすことはできませんが、控除のなかには「工夫すれば増やせる」というものもあるのです。

そのひとつに「小規模企業共済等掛金控除」があります。個人で退職金を積み立てておける「iDeCo(個人型確定拠出年金)」の掛金もこれに含まれ、掛金の全額が控除されるので、節税としてもおすすめできます。ただし、iDeCoは60歳にならなければ給付金を受け取ることができないため、突然大きなお金が必要になったときに活用することができません。

一方、中小機構が運営する「小規模企業共済」は、小規模事業を行う経営者や個人事業主が退職や廃業に備えてお金を積み立てる制度ですが、これも掛金が全額控除されるため節税になる上に、事業資金の借入れもすることができます。現時点では銀行などでお金を借りるよりも比較的利率が低く(2025年3月時点の一般貸付利率は年利1.5%)、かつ、借り入れには1年という期限があるものの、利子のみ支払えば更新が可能です。手元資金に不安がある方は、iDeCoと小規模企業共済のメリットを比較して決めるのがよいでしょう。

なお、iDeCoや小規模企業共済は退職後の受け取り時に税金がかかるものですが、その際には「退職所得控除」という非常に大きな控除があります(一括で受け取った場合。分割の場合は雑所得となり、毎年の課税対象となるため注意が必要です)。不安な方は一度シミュレーションサイトなどで計算してみてください。

ふるさと納税の利用者は年々増えており、令和6年度、本制度を利用して控除を受けた人は約1,000万人(総務省調査による)となっています。しかし、全国の利用率は16.3%であり、まだまだ浸透してるとは言えない状況です。みなさまはいかがでしょうか。ふるさと納税は「所得税と住民税の前払い」であり、節税ではないと言われることもありますが、「実質負担2,000円だけで家計が助かる買い物が可能だ」と考えれば、十分に「得する制度」と言えるでしょう。

ただし、ふるさと納税の金額には所得によって異なる上限があり、毎年同じ所得になるとは限らない個人事業主は特に注意が必要です。上限近くを狙いたいという場合には、その年の所得をしっかりと把握した上、年末までの所得を予測しておく必要があります。

なお、ふるさと納税で控除を受けるための申告には、「ワンストップ特例」(5自治体以下への寄付を申告できる)がありますが、個人事業主は利用できません。確定申告時に記入を忘れないようにしましょう。

ふるさと納税の詳しい内容については、下記の記事をご確認ください。

参考:フリーランス・個人事業主もふるさと納税でお得になる?計算方法や確定申告の方法を解説!

https://www.finfin.jp/information/taxreturn/post_132.html

■ふるさと納税は「お買い物ポイント」もお得のひとつでしたが…。

ふるさと納税は各種仲介サイトで可能であり、普段のお買い物同様にポイントがつくのもお得なことです。しかし、総務省の方針により、2025年10月をもってポイント付与が禁止されることになりました。ポイント付与を狙う場合には、2025年9月末日までにふるさと納税を実施しましょう。なお、クレジットカード利用によるポイント付与は継続されます。

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までのあいだに、自分や家族(生計を一にする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超える場合に受けることができる控除です。

気を付けたいのは、「一緒に住んでいる家族・親族」だけでなく、「別宅や施設などにいるが、自分が生活費を賄っている家族・親族」などの医療費も合算可能である点です。一人暮らしの子どもがいる場合には、領収書を保管しておかなければ損することになってしまいますので、しっかりと保管をお願いしておきましょう。また、医療費控除には「交通費」(特別な事情がない場合のタクシー代や、自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車料などは除く)や「医薬品」を含めることができることもできます。

医療費控除の特例、「セルフメディケーション税制」(一定の医薬品を購入して12,000円を超える金額の控除を受けられる)においても同様、離れた場所に住んでいる家族の分を合算することができます。この「合算」をしっかり行うことができれば、10万円の医療費や12,000円の医薬品費は超えることが多いのではないでしょうか。利用できるのはどちらかの制度なので、ある程度計算してみてから判断してください。

なお、医療費控除は家族の誰が行っても構いません。課税所得が200万円以上ある場合には所得が高い人が行ったほうが所得税率は高くなるため、還付金が多くなります。ただし、控除額には制限があり、他の控除も行っている場合にはこの限りではありませんので、ご注意ください。

確定申告には「白色申告」と「青色申告」がありますが、青色申告には最大で65万円の「青色申告特別控除」があり、大きな節税が可能です。

個人事業主が青色申告をするには、下記の条件を満たす必要があります。

・事業を開始した日から1ヶ月以内に「開業届」を提出すること

・青色申告書による申告をしようとする年(会計期間)の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出すること

(青色申告ができるのは、翌年の確定申告からとなります。なお、新たに開業した場合には、開業から2ヶ月以内に提出するとその年から青色で申告ができます)

また、65万円の控除を受けるには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。

1.「複式簿記」で記帳すること

2.「賃借対照表」と「損益計算書」を提出すること

3.確定申告の期限内に申告を終えること

4.電子申告を行うこと、または、優良な電子帳簿保存を行うこと

「税務署に持参している」「家で作成して郵送している」という場合には、④の条件が満たされず、55万円の控除となります。ぜひ電子申告(e-Taxによる申告)にチャレンジし、65万円の控除を受けられるようにしてください。なお、「複式簿記」、「賃借対照表」と「損益計算書」と書かれると不安を感じる方も多いと思いますが、会計ソフトを利用して仕訳を行っている場合には、ソフトがそれらの帳簿をほぼ自動で作成してくれます。もちろん会計アプリFinFinでも可能です。

以上、確定申告で税金を減らす代表的なテクニックを5つご紹介しました。確定申告においては国や自治体が関わるものであり、いわゆる「ウラ技」というようなものはなく(言い方によるかもしれませんが……)、大原則を忠実に守ることこそが大きな節税に繋がります。知識を増やせば増やすだけ節税できていることを実感できると思いますので、ぜひがんばってみてください。もちろん、申告漏れなどのミスがないことが大前提です。

確定申告が不安な方は、会計アプリを使ってスマホで済ませるのがおすすめです。

税務署へ行かなくても、自宅にいながらスマホで確定申告ができます。今年度の確定申告はぜひ「FinFin」をお試しください。

1980年鳥取県米子市生まれ。約8年の税理士事務所での勤務経験を経て、2019年東京都府中市で天野大税理士事務所を開業。雇わない・雇われない働き方「ひとり税理士」。 小規模法人やフリーランス・個人事業主の税務を得意とし「ビジネスを通して社会を元気にする」を理念にスモールビジネス専門の税理士として活動中。