2025年度税制改正について、さまざまな議論が起きています。大きなトピックスは「103万円の壁」の変更と言えるでしょう。この税制改正によって「160万円の壁」となることで、これまで給与が年間103万円を超えないように働いてきた人々は、働き方を変えることができるのでしょうか。

この記事では、2025年度税制改正を含め、収入の壁についてご説明します。今後大きな影響が出そうな改正ですので、しっかり把握しておきましょう。

目次

そもそも2024年までの「103万の壁」とはどういったものか、改めて把握しておきましょう。103万円の壁とは、パート・アルバイトを含む会社勤めの人に、所得税の納税義務が発生する収入額です。内訳は、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合算であり、収入からこの控除金額を差し引くと「0円となる = 課税対象額が0円 = 納税義務が発生しない」ということになります。

なお、個人事業主には給与所得控除がありませんので、所得税の課税が発生するのは所得が基礎控除分の「48万円」(2024年まで。2025年からは58万円)を超えた金額からということになります。住民税はまた異なる額となりますので、お気をつけください。

特に扶養に入っている多くの方々は、所得税の納税義務が発生しない103万円を目安に働いています。なぜならば、納税すると手取りが減ることになり、ある側面では「働いただけ損」というということになってしまうためです。納税自体は決して無駄なことではありませんが、世情を鑑みれば「手取りを減らしたくない」と考えるのも当然のことでしょう。

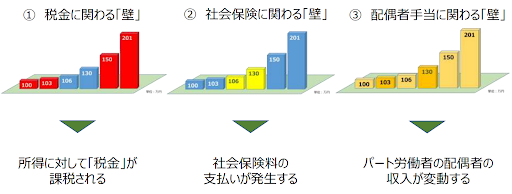

ここまでは所得税に関わる壁についてのお話でしたが、「なにに関わるか」によって下記のような種類の壁が存在します。

・税金に関わる壁

・社会保険に関わる壁

・配偶者手当に関わる壁(扶養に関してもここに含まれる)

下記は、2024年の収入の壁を説明したものです。

2025年の改正に関わるのは、①「税金に関わる壁」です。2024年と2025年で比較してみましょう。

表1 税金に関わる壁 2024年まで

| 2024年まで | 所得税 | 住民税 |

| 納税義務が発生する年収 内訳(課税最低限) |

103万円【103万円の壁】 | 100万円(自治体によって異なる) |

| 基礎控除48万円+ 給与所得控除55万円の合算 |

基礎控除45万円(自治体による)+ 給与所得控除55万円の合算 |

|

| 配偶者特別控除 | 150万円を下回れば、 満額38 万円控除 ※納税者本人の所得によって変動 |

155万円を下回れば、 満額33万円控除 |

| 特定扶養親族(学生など) 19歳から22歳 |

103万円を下回れば、 63万円控除【103万円の壁】 |

103万円を下回れば、 45万円控除 |

| その他の扶養親族 (給与所得の場合) |

103万円を下回れば、 38万円控除【103万円の壁】 |

103万円を下回れば、 33万円控除 |

| その他の扶養親族 (個人事業主などの場合) |

合計所得48万円を下回れば、 38万円控除 |

合計所得48万円を下回れば、 33万円控除 |

2025年からは、下記のように変更されます(赤文字が変更点)。

表2 税金に関わる壁 2025年から

| 2025年から | 所得税 | 住民税 |

| 納税義務が発生する年収 内訳(課税最低限) |

160万円【160万円の壁】 | 110万円(自治体によって異なる) |

| 基礎控除95万円+ 給与所得控除65万円の合算 |

基礎控除45万円(自治体による)+ 給与所得控除65万円の合算 |

|

| 配偶者特別控除 | 160万円を下回れば、 満額38万円控除 ※納税者本人の所得によって変動 |

165万円を下回れば、 満額33万円控除 |

| 特定扶養親族(学生など) 19歳から22歳 |

150万円を下回れば、 63万円控除【150万円の壁】 |

160万円を下回れば、 45万円控除 |

| その他の扶養親族 (給与所得の場合) |

123万円を下回れば、 38万円控除【123万円の壁】 |

123万円を下回れば、 33万円控除 |

| その他の扶養親族 (個人事業主などの場合) |

合計所得58万円を下回れば、 38万円控除 |

合計所得58万円を下回れば、 33万円控除 |

※表2については下記①~④にご注意ください。

①2025年3月17日時点で仮のものとなります。

②2025年の基礎控除額は、合計所得金額2350万円以下の場合、48万円に10万円が上乗せされ、58万円になります。

③基礎控除額は給与収入に伴って上乗せされます。給与収入200万円以下の場合には48万円に最大額の47万円が上乗せされ、基礎控除は95万円になります(表2中の「基礎控除95万円」の根拠)。

④基礎控除10万円の上乗せは恒久的なものですが、それ以上の段階(40万円、20万円、15万円)については2年間の時限立法となります。

なぜこのような変更が行われたかというと、「①税金に関わる壁」を超えないようにする「働き控え」の原因のひとつだと考えられているためです。表にあるように、「103万円の壁」は「123~160万円の壁」になりましたので、税金についてのみ考えれば「103万円より多く稼げるようになった」と言えます。

ただし、これでは働き控えを減らす効果が薄いのでは、という考え方が強くなっています。というのも、壁は「①税金に関わる壁」だけでなく、「②社会保険に関わる壁」もあり、②が①に対応して変更されたわけではないからです。次の章で見ていきましょう。

では、社会保険に関わる壁は、106万の壁と130万円の壁です。

106万円の年収を超えると、健康保険・厚生年金保険への加入義務が発生

・従業員数51人以上の会社に勤めている場合

・月額賃金8.8万円(年収106万円)、週の労働時間が20時間以上

・継続して2カ月を超えて使用される見込みがある

・学生ではない(夜間の学生などは対象)

・基本給のみが対象。家族手当、通勤手当、時間外手当、休日手当、賞与、他の種類の収入(不動産収入、事業収入、配当収入)は計算に含まれない

130万円の年収を超えると、国民年金・国民健康保険への加入義務が発生(扶養に入っている人は、扶養から外れなければならない)

・従業員数50人以下の会社に勤めている場合

・基本給のほか、家族手当、通勤手当、時間外手当、休日手当、賞与、他の種類の収入(不動産収入、事業収入、配当収入)を含めて計算

※国民年金保険は厚生年金保険と異なり、勤め先と折半にならないため、厚生年金保険加入者よりも個人の負担が大きくなります。

そもそも、表1の「配偶者特別控除」は、この働き控え対策として103万円から引き上げられて150万円になったものでした(2018年/平成30年)。しかし、働き控えがなくなったとは言えず、今回の改正に至っています。

結局、今回の改正でも「壁を気にせずたくさん働けるようになる」とは言えないようです。「収入の壁の種類は増え、意識すべき壁は人によって異なる」ということになります。

下記は給与所得のある人が気を付けたい「壁」の一覧です。自営業、個人事業主・フリーランスなどは除きます(事業所得の場合、扶養に入れるのは年間所得58万円まで)。

| 106万円の壁 | (パート・アルバイト先の従業員数が51人以上) 社会保険料は支払うのを避けたい |

| 110万円の壁 | 住民税を支払うのを避けたい (自治体によっては110万円以下になるため注意) |

| 130万円の壁 | (パート・アルバイト先の従業員数が50人以下) 国民年金・国民年金保険料を支払うのを避けたい |

| 123万円の壁 | 扶養控除を受けたい |

| 150万円の壁 | 扶養控除を受けたい(19歳から22歳の学生など) |

| 160万円の壁 | 配偶者控除を受けたい |

| 200万円の壁 | 配偶者特別控除を受けたい |

このように税制に複雑な変化があるなかで重要なのは、ご自身や家族がどれほど稼いでいるのかという実際の金額を知ることです。可能であれば「年末までにどれくらい稼ぐことになるのか」という予測ができるとよいでしょう。これは会計アプリや時給計算アプリなどで可能です。これまで確定申告が不要だった人も必要になる可能性がありますので、その確認も兼ねて進めておきましょう。

そうすると、自分に関係する壁はどれかを把握することもできます。その上で、今後お金を稼いでいくにあたっての優先順位を考えてみるようにしましょう。確かに税金の支払いを減らすためには「壁を超えないこと」が重要ですが、納税しても問題ないレベルを目指してさらに稼いでいくという選択肢もあるわけです。今後、ご自身やご家族がどのような未来を目指しているか、将来必要な資金のためにはどのような働き方をすべきかも含め、考える機会を持ってみてはいかがでしょうか。

スキマバイト、スポットワーク、複数のアルバイトをしている皆さんにおすすめしたいのが、「スキマバイト確定申告 Powered by FinFin」です。こちらのアプリでは、スキマバイトの収入を管理し、年収の壁が一目でチェックできるだけでなく、確定申告の手続きも簡単にサポートしてくれます。特に確定申告が必要なスポットワーカーにとって、便利で頼りになるツールです。働き方をもっと自由に、そしてスムーズにするために、ぜひチェックしてみてください!

1980年鳥取県米子市生まれ。約8年の税理士事務所での勤務経験を経て、2019年東京都府中市で天野大税理士事務所を開業。雇わない・雇われない働き方「ひとり税理士」。 小規模法人やフリーランス・個人事業主の税務を得意とし「ビジネスを通して社会を元気にする」を理念にスモールビジネス専門の税理士として活動中。